«Carissima Madre Vi vengo a fare sapere che io stago molto bene così spero simile di voi… Cara Mamma io mi spero che me sposerò presto ma non credo di vignir a casa perchè io stago molto bene qui in America… Se per caso mi vengo a casa me tocaria lavorar come un cavallo (presumo intendesse trasmettere una traduzione più raffinata di mus, Ndr) e credo che si sta assai malamente da quelle parti…».

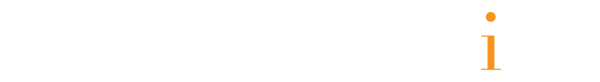

Così inizia una lettera, datata 5 settembre 1923, indirizzata a mia nonna Meniga dal figlio Antonio Solis. Antonio che, dopo aver combattuto nella Prima guerra mondiale per conto del governo asburgico, al suo ritorno a Cherso si ritrovò ad affrontare una vita molto dura e senza alcuna prospettiva futura.

Sua madre era rimasta vedova in giovane età, con due figlie ancora piccole e un maschio più grandicello: lui, Antonio, che praticamente avrebbe dovuto reggere le sorti di tutta la famiglia in un contesto di miseria e di superinflazione economica. Molti giovani chersini erano nelle sue stesse condizioni e solo il lavoro della campagna e della pesca aiutavano a soddisfare i principali bisogni della loro grama esistenza.

L’attrazione dell’America era molto forte, anche perché altri chersini, già emigrati prima della guerra, mandavano dollari e manifestavano benessere, libertà e lavoro assicurato grazie all’enorme progresso industriale di quel Paese.

La chimera a stelle e strisce rappresentava una forte calamita già verso la fine del IX secolo, ulteriormente ingigantita all’inizio del XX, quando le notizie da oltre oceano riferivano di una spasmodica richiesta di manodopera che procurava facili guadagni, una vita estremamente agiata, con sprechi inimmaginabili e possibilità di ingrumar dolari a palade (raccogliere dollari con la pala).

Così lo zio, poco più che ventenne, grazie all’aiuto del risparmio della madre e al lavoro delle ancor giovani sorelle, racimolò le famose cento lire che in America voio andar e con altri giovani chersini, con il coraggio della disperazione, mista a tanta speranza, salutò la madre, il molo, le Purpurele, la lanterna, S. Salvador e s’imbarcò, con “la valigia di cartone”, per quella che, nel suo pensiero, sarebbe stata la soluzione di tutti i suoi sogni di giovane ambizioso.

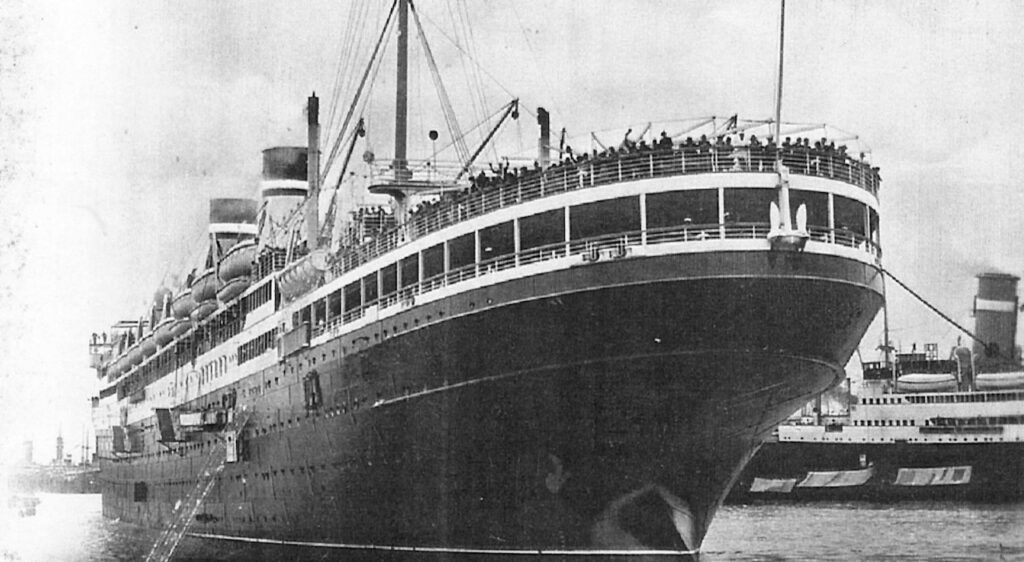

Affrontò un viaggio disagiato con altri ragazzi, ma anche assieme a donne e bambini. Tutti stipati nella terza classe di un piroscafo che in due settimane e più di navigazione oceanica, spesso burrascosa, li condusse, esausti e affamati, a “Nova York”.

Non conoscevano l’inglese e alcuni erano semi – o completamente – analfabeti, terrorizzati dall’eventualità di non venir accettati e di essere rimandati al paese di provenienza.

Dormivano su cuccette di ferro, sottocoperta, come topi in una trappola. Mangiavano minestre con contorno di gallette e acqua, rare volte spaghetti. Stringevano amicizie che sarebbero tornate utili all’arrivo per sostenersi e aiutarsi nelle difficoltà del primo periodo e, per far passare prima il tempo, giocavano alla ”mora”, alle carte, a “chi ti ha dato il botto sul palmo della mano girata dietro la schiena”, ma pure si azzuffavano per un nonnulla, avvolti da un tanfo pesante di sudore misto a zaffate di odori sgradevoli. Era una festa quando potevano recarsi sul ponte esterno!

Non conoscevano l’inglese e alcuni erano semi – o completamente – analfabeti, terrorizzati dall’eventualità di non venir accettati e di essere rimandati al paese di provenienza.

Sbarcarono disorientati con i loro fagotti, in mezzo ai bauli e agli eleganti bagagli dei passeggeri di prima classe, guardati sdegnosamente e scansati come appestati.

Dopo un primo controllo, soprattutto per assicurarsi che i denti e la vista fossero sani, che i documenti fossero corretti e che non appartenessero a partiti politici indesiderati negli USA, vennero trasferiti nella sala di registrazione di Ellis Island, “l’Isola delle lacrime”, quella che veniva considerata la prima importante tappa verso la nuova vita.

Alcuni dei respinti, pur di non ritornare al loro paese, scappavano o cercavano di attraversare a nuoto le acque gelide della baia, trovandovi talvolta persino la morte.

Li attendevano visite accurate, ispezioni attente e precise. Coloro che non le superavano in quanto affetti da malattie curabili venivano segnati sulla schiena con una croce di gesso bianco e avviati all’ospedale. In casi più gravi di malattie ”ripugnanti, contagiose o mentali”, scattava invece il temutissimo rimpatrio.

Alcuni dei respinti, pur di non ritornare al loro paese, scappavano o cercavano di attraversare a nuoto le acque gelide della baia, trovandovi talvolta persino la morte.

Non la conosco esattamente, ma posso immaginare la risposta della madre che, pur nel dolore della lontananza, sarà stata un po’ rassicurata nel sapere il figlio sano e contento, e forse anche disposto a farle avere qualche dollaro o qualche sacco di farina, come annunciavano soddisfatte altre madri di figli o di mariti emigrati chersini.

Prima della lettera era pervenuta pure una foto post card, di quelle classiche da studio fotografico, con il vestito della festa, la penna stilografica che sbucava dal taschino, il cappello di feltro, le scarpe stivaletto e tutti gli accessori che facevano ritenere un raggiunto benessere. Sul retro, ancora rassicurazioni:

«Cara Madre

ti vengo a fare sapere che son san e che non mi manca gniente. In un anno vegnierò. Adio il tuo figlio Antonio Solis».

C’era quindi la speranza di un ritorno!

Dalla speranza alla disperazione

Ma non fu così, e il seguito degli scritti portò tante preoccupazioni e affanni:

“Io stago ben, però non lavoro… per un anno e mezzo iero amalato, dunque non sta mi domandar soldi perché non ghe n ò, dunque pensa di non disturbarmi… Io vivo così così perché mia morosa mi dà da mangiar. Io non lavoro e non ti posso mandar niente affatto, nemmeno un soldo».

Da quel momento nella famiglia cominciò l’angoscia e, naturalmente, l’invito pressante a ritornare a Cherso, dove c’erano comunque una casa e delle campagne.

«A mè non importa per la terra e nemeno per la casa, io la mia parte ghe la dò a Concetta (mia madre, la più piccola, Ndr).

Cara mamma fammi a sapere come si trovano le mie sorelle io non so gniente afatto di esse e credo che son sposate (ai nostri opure ai taliani?… dunque fammi assaper… Io volario sapere come si trovano i miei cugini e la cugina, pure zia Mare e il mio zio Francesco o pure i miei amici, dunque non fare a meno di scrivermi».

Le sorelle erano già sposate. Mia madre nel 1921, a 19 anni, aveva sposato mio padre il quale, dopo aver assolto il servizio militare in marina, aveva ottenuto a Trieste la matricola per potersi imbarcare sulle navi della Compagnia di Navigazione Generale Italiana.

Conosceva poco il cognato, ma subiva con dispiacere la tristezza della moglie e della suocera, sempre in grande apprensione per l’incerta sorte del fratello e figlio.

Il destino volle che dopo alcuni anni, con il piroscafo Conte di Biancamano sul quale era imbarcato, proprio mio padre giungesse a New York e, senza riflettere molto, con l’impulso e l’incoscienza dei giovani, abbandonasse la nave per cercare il cognato, ma anche con la speranza di far fortuna.

L’indirizzo in tasca e un po’ di denaro accantonato grazie al lavoro, si avventurò – da irregolare – in quella terra anche per lui sconosciuta, con la speranza di ritrovare Antonio, ma anche Prospero Duda, il marito di sua sorella, emigrato da poco e residente nel New Jersey, dove venivano inviati molti di coloro che non avevano una sistemazione o dei parenti presso i quali alloggiare.

Non lo trovò all’indirizzo indicato, però venne a contatto con altri chersini che gli diedero ospitalità e lo aiutarono a trovare un’occupazione per un primo periodo di permanenza in America.

Il lavoro era molto duro, spesso a cottimo, ma mio padre, forte e instancabile lavoratore, pur di guadagnare accettò più occupazioni, anche da sfruttatori, e in poco tempo potè mandare del denaro a mia madre, che da giovane sposa senza figli continuava a vivere a casa della madre.

Erano rimaste solo in due, dato che la sorella più grande, Anna, si era trasferita con il marito a Fiume e, avendo quattro figli, poteva raramente spostarsi a Cherso.

Mio padre, intanto, appena possibile, continuava la ricerca del cognato, finché riuscì a trovarlo a Newark, dove faceva saltuariamente il pittore.

… diceva di non aver alcuna intenzione di ritornare nella sua isola, pur facendo trapelare un’acuta e quasi patologica nostalgia.

Non gli sembrò che se la passasse molto bene. Viveva modestamente in casa della fidanzata americana, diceva di non aver alcuna intenzione di ritornare nella sua isola, pur facendo trapelare un’acuta e quasi patologica nostalgia. Chiese notizie di tutti e si lasciarono con profonda tristezza.

Anche mio padre inviò a mia madre la classica foto con vestito elegante, orologio d’oro con catena al taschino, cappello a larga tesa, scarpe bicolori, sinonimo del conquistato, ambito benessere. Assieme alla foto, l’invito a partire e a raggiungerlo, con la promessa di una vita agiata e comoda. Ma mia madre rispondeva sempre più tentennante. Preferiva rimanere a Cherso, anche per non abbandonare sua madre.

Intanto gli anni passavano e le opportunità di lavoro cominciavano a scarseggiare anche nell’opulenta America. Perlomeno si intuivano dei profondi cambiamenti in una società talvolta cinica e spietata, dove i valori morali e sociali erano in forte declino e dove, a causa di corrotti speculatori, molte imprese senza crediti e liquidità cominciarono a fallire, provocando il suicidio di parecchi imprenditori e la conseguente disoccupazione, con effetti devastanti sull’economia.

La crisi del 1929

Alcuni risparmiatori, presi dal panico, ritennero opportuno ritirare il loro gruzzolo dalle banche e alcuni emigranti, intuendo il pericolo della disoccupazione, pensarono di abbandonare l’America!

Mio padre lo fece quando la grande depressione del 1929 aveva già prodotto profondi cambiamenti, ma prima di subirne personalmente dei danni irreparabili.

Arrivò a Cherso con tanti dollari, anche di seta, la valigetta del grammofono e molti dischi 78 giri che, con testi di canzoni amorose e sentimentali, allietarono le feste e fecero cantare mia madre, finalmente contenta di avere il marito con sé. Dopo 11 anni di matrimonio, nacque la prima figlia: Concettina.

Molte banche chiusero i battenti, trascinando con sé altri istituti e l’economia di tutto il mondo…

Negli USA erano iniziati i biblici 7 anni di vacche magre. Molte banche chiusero i battenti, trascinando con sé altri istituti e l’economia di tutto il mondo, proprio come avviene oggi in un succedersi di corsi e ricorsi storici. Non solo, l’Europa fu quell’anno duramente colpita dal gelo che imperversò nei mesi di gennaio e febbraio anche a Cherso, quando l’11 di febbraio l’acqua ghiacciò nei bicchieri posti sul comodino delle stanze da letto e fuori si scatenò una tormenta di neve gelida con raffiche fortissime di bora che resero polare il molo e le Purpurele.

Mio zio non fece mai più ritorno e l’ultima sua lettera scritta da New Bedford, nel Massachusset, gelò il sangue nelle vene di tutti i familiari:

«Cara Madre io son molto disperato che non vi posso veder, dunque pazienza, qualche giorno si vedremo e quel che io credo sempre. Non piangere per me io sono vivo per adesso non mi disturbar per i soldi si no non scriverò più. Well… Salutami a tutti addio arrivederci Mamma tanti baci dal tuo filio Antonio Solis xxxxxxxxxxx

Adio Concetta e Anna. baci da me xxxxxxxxx».

Le croci, forse, simboleggiavano i tanti baci. In ogni caso, non si ebbero più sue notizie, nonostante le insistenti ricerche dei miei genitori presso il Consolato americano e presso alcuni chersini diventati nel frattempo cittadini americani.

Il suo sogno americano, illusione dei poveri, speranza e miraggio dei diseredati, si era infranto in chissà quale tragico e crudele destino.

Annamaria Zennaro Marsi

* Era l’asino che trainava il carro delle salme dei Chersini verso il cimitero