Cesare e Rosa Cassol

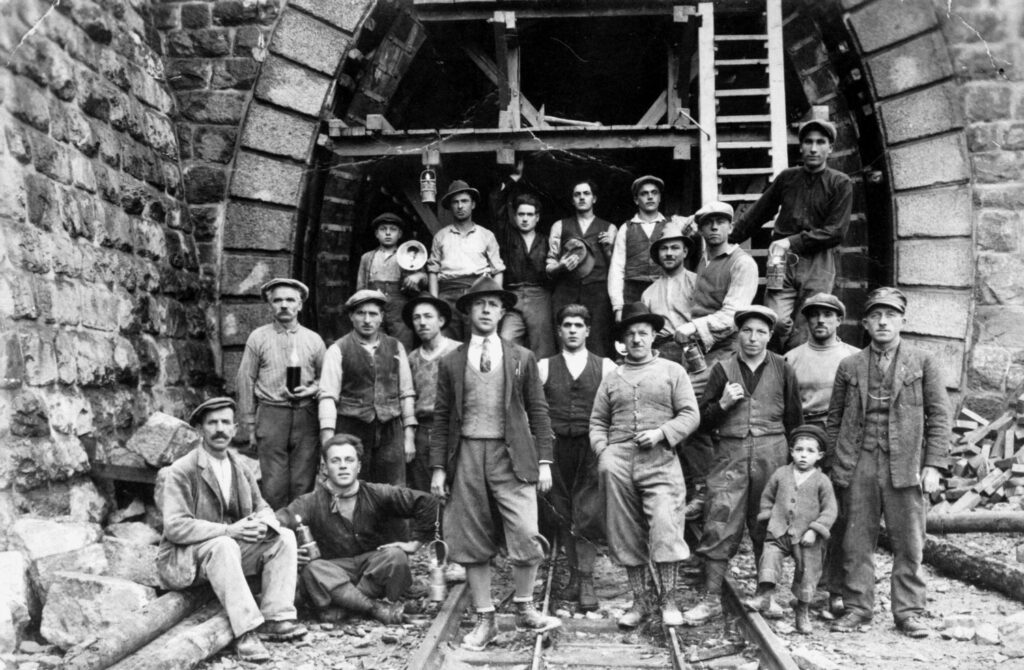

Giorno di santa Barbara: 4 dicembre 1911. Cesare Cassol e la moglie Rosa, dal porto di Genova, salpano alla volta degli Stati Uniti. Rosa è incinta di sei mesi; ha lasciato ai suoceri i figlioletti Osvaldo e Agnese. Osvaldo ha quattro anni, Agnese dieci mesi appena. Lui ha trentun anni ed un passato d’emigrante alle spalle; è il suo terzo viaggio in America e già da ragazzo lavorava stagionalmente, accompagnato dal padre, in Croazia ed in Germania, per costruire strade. La meta del viaggio ora è la miniera di carbone di un centro in Pennsylvania; già lui conosce il posto. Il viaggio dura dodici giorni, passati da Rosa accanto all’oblò, sopraffatta da una nausea incessante, incrementata dal dondolio della nave. Ma ecco la baia, compare New York, ed ecco l’isola, l”isle” appunto dove sosterranno per un accertamento medico e per il controllo dei documenti. Va tutto bene e presto Rosa e Cesare prenderanno alloggio a Twin Rocks (le rocce gemelle) in Pennsylvania, in una comoda casetta di legno vicina all’ingresso delle miniere, all’imboccatura delle gallerie. Twin Rocks è un paese americano come tanti, disposto a scacchiera, con le casette in legno costruite dalle compagnie che gestiscono le due miniere. Cesare inizia subito il suo lavoro; la sua specialità è l’abile uso che sa fare della dinamite, competenza che gli consente di estrarre anche cinque carri di carbone al giorno: e la Company paga di conseguenza. Nel febbraio 1912 nasce Elvira, la prima bambina che avranno negli States: seguiranno poi Tony ed Eugenio; l’ultimo figlio nascerà ancora in Italia. Rosa è una donna attiva. Nella casetta di legno tiene a pensione i nuovi arrivati, dà loro consigli e procura loro una sistemazione organizzando gli alloggiamenti. E lei che aiuta il medico ad assistere le donne, polacche, irlandesi ed italiane che partoriscono. E lei che prepara e distribuisce il cibo per i familiari ed ospiti; è lei infine che mesce il vino ma soprattutto la grappa, distillata clandestinamente in tempo di proibizionismo. L’attività della distillazione, iniziata in sordina utilizzando le uve selvatiche della zona, si andò sviluppando in un clima di tolleranza amministrativa. Gli abili distillatori della valle del Piave, infatti, non temevano la concorrenza dei polacchi che distillavano alcool dai tutoli e dal legno, producendo bevande altamente tossiche per il contenuto di tannini e metanolo. Fu per questo che Rosa potè sviluppare l’attività fino al limite del tollerabile: come poteva venir giustificato in un paese l’arrivo di un vagone carico di splendida, rosata uva della California? Della volontà degli amministratori di proteggere l’attività dei Bellunesi in relazione all’ottima qualità dei prodotti smerciati, non si poteva certo abusare! Ma la perspicacia e lo spirito di iniziativa erano messi alla prova. II tessuto sociale era piuttosto eterogeneo, il gruppo bellunese, di Formegan, era pacifico, riservato ma attento. I meridionali italiani, detti generalmente “Siciliani” giravano in gessato e cappello Borsalino, armati. Racconta Elvira: “È un giovedì di sera, gli uomini vogliono giocare a carte, si sistemano a casa di uno di loro, “paesano”; ma la partita non giunge a termine; una discussione accesa, il boss infila la mano in tasca e, senza estrarre l’arma, preme il grilletto; ma la pallottola si infila nelle robuste doppie cinture dei pantaloni e c’è il tempo per una reazione: sette sono i morti, e sul tavolo rimangono ancora le carte del gioco interrotto”. I bellunesi sono lavoratori tenaci e rispettosi, e nella “terra boscosa di Penn” (Pennsylvania) trovano lavori e si industriano in mille modi per prendere il denaro e ritornare presto a casa. Nel 1924, col presentimento di una crisi economica molto forte e con una situazione troppo tesa nel settore “distillati” Cesare e Rosa tornano in Italia. Ed Osvaldo ed Agnese, che hanno ormai 17 e 13 anni, conoscono per la prima volta i loro fratelli nati oltreoceano e reincontrano quelli che sono i loro genitori, anche se sono solo degli estranei. Il cambio è abbastanza buono; più di trecentomila lire portano a casa Cesare e Rosa. Una fortuna. Molti soldi saranno dati in prestito ad amici e conoscenti, a tasso agevolatissimo, i più a fondo perduto. La salute di nonno Cesare è già compromessa, la silicosi mina ormai i suoi polmoni e, come per tanti, sarà la maledetta pussiera a dettare la sua fine. Rosa vive più a lungo, senza perdere la sua grinta e la sua caratteristica di donna energica. Così, come per tante altre famiglie, l’America è stata il modo coraggioso per costruire una base di vita dignitosa per un futuro nella propria terra. Un futuro per la vita degli altri, al prezzo della propria.

Nel marzo del 1986 Elvira è ritornata a rivedere quei luoghi, dopo sessantadue anni, col fratello Tony e la cugina Veglia Ren. Hanno ritrovato il paese pressoché immutato da allora e reincontrato e riconosciuto alcune persone, compagni di giochi e conoscenti di allora.

Fonte: BNM n. 9/1986