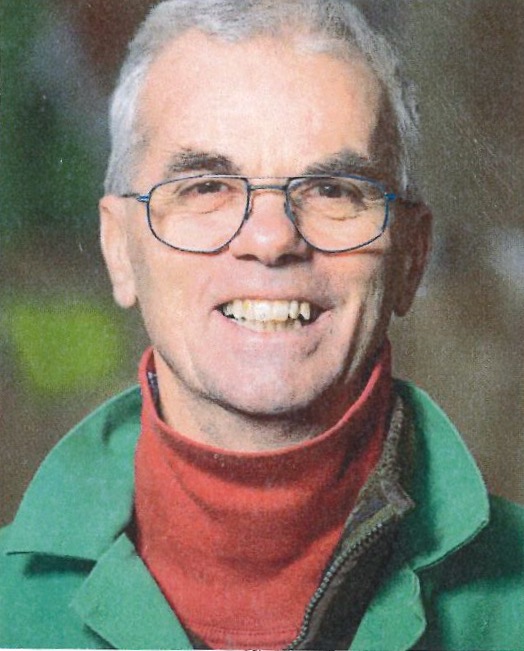

Roberto il giramondo

di Stefania Dall’Asen

Nel giugno del 1973 Roberto Dall’Asen giunse nell’umida e piovosa Formosa, per partecipare ai lavori di costruzione di una diga, a circa novanta chilometri da Tai-Chang. Qui trovò moltissimi militari: l’isola era allora una base per l’intervento americano in Vietnam. Erano giorni di intensa umidità e piogge continue.

Nel 1975, Roberto volò in Sudafrica, per partecipare alla costruzione di un’altra grande diga, e della relativa centrale elettrica, al confine fra Namibia e Angola. I lavori furono realizzati in una zona isolata del Paese: la città più vicina si trovava a novecento chilometri di distanza.

La Namibia, ex colonia tedesca, era in quegli anni amministrata dal Sudafrica. Il Sudafrica dell’Apartheid razzista si mostrò subito all’arrivo all’aeroporto di Johannesburg: inseritosi nella fila sbagliata, Roberto fu trattenuto da una guardia che controllava l’effettiva separazione di bianchi e neri.

Lavorando al confine con l’Angola, Roberto fu presente a un evento storico: l’arrivo dei militari cubani, con l’Operaciòn Carlota, che portò nel paese più di 50mila cubani in soli quindici giorni. Il conflitto fu lungo e vide coinvolti da un lato Cuba e Unione Sovietica, dall’altro Stati Uniti e Sudafrica: si giunse alla firma di un accordo di pace solo nel 1988.

All’arrivo dell’esercito cubano, i lavori di costruzione della diga furono interrotti per due settimane. I militari cubani si limitarono poi a sequestrare le macchine fotografiche, e presto i lavori ripresero lì dove erano stati interrotti.

Lui e i suoi colleghi riuscirono a fatica a raggiungere l’aeroporto di Teheran, dove restarono bloccati per alcuni giorni, insieme ad altri cittadini europei. Un volo inviato appositamente dall’Italia permise loro di far ritorno a casa.

Nell’aprile del 1978, Roberto volò in Iran, a Ahvaz, per la costruzione di silos per stivare zucchero e caffè. L’Iran, allora governato dallo Scià di Persia, aveva tentato con la rivoluzione bianca di portare avanti riforme sociali e economiche, ma la protesta popolare verso il governo dello Scià, iniziata già negli anni Sessanta, era cresciuta.

L’ayatollah Khomeyni, uno dei leader della protesta, nel 1964 fu esiliato in Iraq, ma continuò da lì a fomentare le proteste. La risposta fu un inasprimento del regime dello Scià: nel 1978 la polizia di regime sparò sui dimostranti scesi in piazza. In quei giorni, il cantiere dove Roberto lavorava venne bloccato, in concomitanza con l’evacuazione delle principali Ambasciate.

Lui e i suoi colleghi riuscirono a fatica a raggiungere l’aeroporto di Teheran, dove restarono bloccati per alcuni giorni, insieme ad altri cittadini europei. Un volo inviato appositamente dall’Italia permise loro di far ritorno a casa. Le proteste in Iran andarono avanti e nel 1979 si giunse all’instaurazione della Repubblica Islamica dell’Iran di Khomeyni.

All’inizio del 1980, Roberto si spostò in Libia, governata dal regime di Ghedaffi, per partecipare ai lavori per la costruzione di un ospedale a Bengasi. Nonostante la repressione interna, la nazionalizzazione di imprese e di possedimenti italiani, la Libia era ancora un Paese tranquillo per gli stranieri e per gli italiani che vi vivevano.

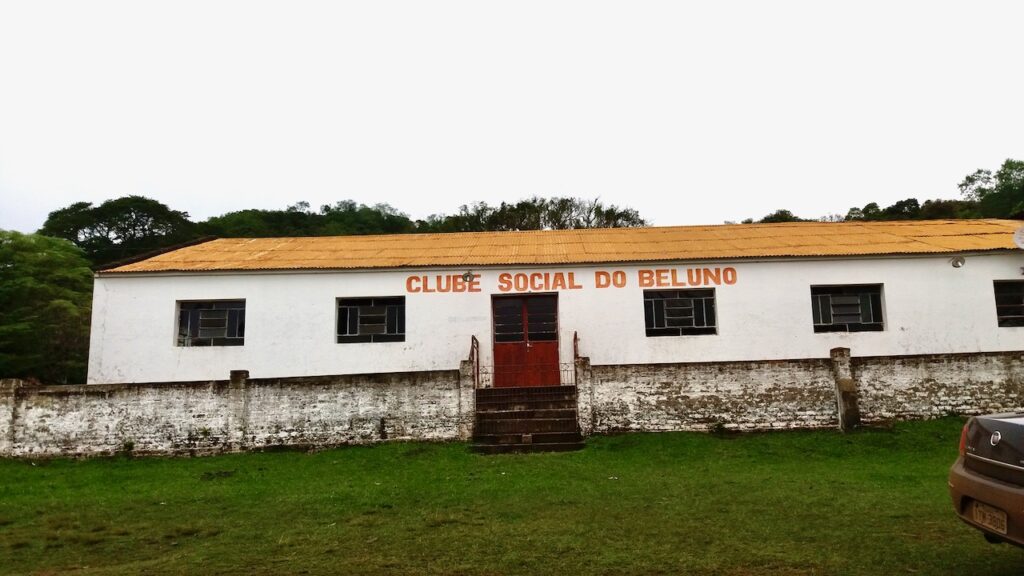

Il viaggio successivo fu in Camerun, nell’Africa equatoriale, caratterizzata da precipitazioni abbondantissime durante la stagione delle piogge, da marzo a ottobre. Qui partecipò ai lavori per la costruzione di una diga a circa ottanta chilometri da Douala, in un villaggio sul fiume Wouri.

Nel luglio del 1981 fu in Algeria, nelle vicinanze di Costantina. Dopo una guerra civile scoppiata nel 1954, l’Algeria aveva ottenuto l’indipendenza dalla Francia all’inizio degli anni Sessanta. Era un Paese che rivendicava già le sue origini arabe con forza: bisognava fare attenzione a non incorrere in incidenti con i locali ancora in rivolta contro i dominatori stranieri.

Nel 1983, tutta la famiglia, me compresa, volò in Botswana. Qui mio padre, Roberto, lavorò alla costruzione di una strada che attraversa il Botswana collegandolo allo Zimbabwe, a circa centocinquanta chilometri delle Victoria Falls. Io avevo due anni e mia sorella sei. Raggiungemmo il nostro villaggio, nei pressi del delta Okavango, con un lungo tragitto in jeep, su strada sterrata, e lì, vicino a noi, vivevano ippopotami, zebre ed elefanti.