Una famiglia dell’Alpago – seconda parte

di Renée Götz

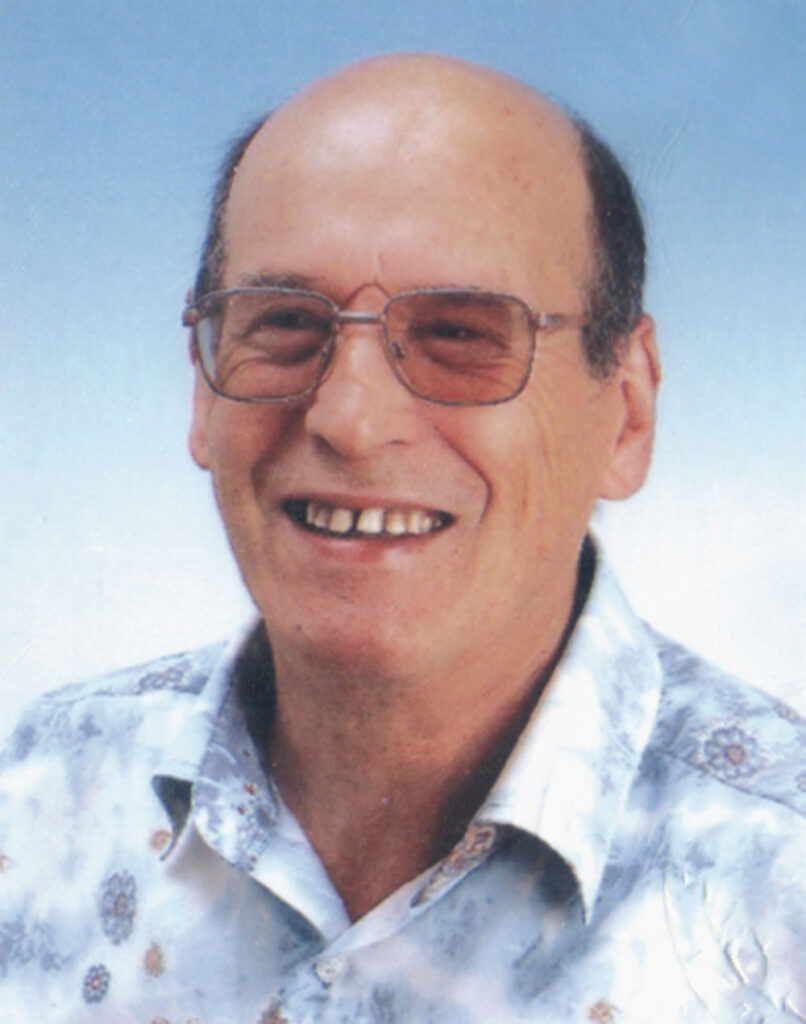

Mio nonno, Pietro D’Alpaos, nacque a Tignes nel 1915, il più giovane di cinque fratelli e sorelle. Suo padre era Natale D’Alpaos e la madre era Elena Bortoluzzi.

Elena era la sorella di Pieretto Bianco, il celebre pittore dell’Alpago. Era nata a Trieste, dove la sua famiglia era emigrata per lavoro. Poi tornò e visse a Tignes.

Mio nonno Pietro fin da giovane andò con suo padre e suo fratello a Waldshut, nel Sud della Germania, per lavorare nelle cave. Durante la guerra finì (non sappiamo come) prigioniero dei tedeschi in Francia. Al suo ritorno in Italia, dopo la fine delle ostilità, lui e mia nonna si sposarono e andarono in Svizzera, in una città vicino al lago di Costanza, Amriswil, dove c’erano già due sorelle di Pietro con i loro mariti, uno svizzero/italiano e l’altro svizzero.

Pietro lavorava da un contadino. A quei tempi si poteva svolgere solo il lavoro che era scritto sul permesso di soggiorno, e lui poteva lavorare solo nell’agricoltura. Mia nonna lavorava in una fabbrica di tessuti come sartina (la Sallman, oggi ISA Bodywear).

Nel 1950 nacque la prima figlia, Giovanna, che a otto mesi prese la polmonite. Dicevano che fosse successo perché la stanza dove abitavano si trovava in cantina ed era molto umida. La portarono in Italia, poiché credevano che i medici svizzeri non l’avrebbero trattata bene in quanto erano una famiglia di poveri italiani. La bimba morì poco dopo a Tignes.

Mia nonna decise che da allora in poi avrebbe partorito in Italia. Così mio nonno tornò da solo in Svizzera a lavorare e mia nonna rimase in Italia con le altre due figlie arrivate in seguito: Gabriella e Ivonne, mia madre.

Nel 1956, quando Gabriella aveva quattro anni e Ivonne ne aveva due e mezzo, la famiglia decise di emigrare in Germania. Mia nonna non voleva più andare in Svizzera dopo quello che era successo alla prima figlia. Andarono a vivere a Mauenheim (Immendingen), un piccolo villaggio a circa mezzora dal lago di Costanza. Pietro era già stato lì prima della guerra e sapeva che lì vicino c’era una cava dove poteva trovare lavoro. Li raggiunsero anche un fratello con la famiglia e un cugino.

Il fratello si ammalò di silicosi e, tornato in Italia, morì nel 1959. Poco dopo, anche Pietro si ammalò di silicosi e dovette smettere di lavorare. Mia nonna aveva trovato lavoro in un’altra fabbrica di tessuti, la Schiesser, in una città vicina, Engen. All’inizio andava al lavoro a piedi, sei chilometri all’andata e sei al ritorno, dopo un turno di otto ore a cucire. Poi il nonno le regalò una bicicletta per facilitarle il viaggio. Alcuni anni dopo la Schiesser mandò un pulmino per raccogliere le donne che abitavano nei villaggi nei dintorni di Engen e portarle al lavoro.

Mio nonno passava molto tempo tra un sanatorio e l’altro. Nel 1962 decise di tornare in Italia, perché aveva la speranza che l’aria buona di montagna gli facesse bene. Purtroppo, però, morì il 26 marzo 1963. Mia nonna restò sola con le bimbe.

La famiglia voleva costringerla a ritornare in Italia: una vedova sola, lontana, con due figlie – le dicevano – non andava bene. Ma mia nonna non voleva abbandonare l’idea, avuto con suo marito, di costruirsi una vita migliore all’estero, dove c’era più lavoro. Entrambi volevano dare un’educazione migliore alle loro figlie, offrendo loro la possibilità di studiare e imparare una professione.

La nonna lavorava in fabbrica, lavorava anche per i contadini nella stagione del raccolto, e lavorava come sarta per le persone in paese. Spesso i contadini la pagavano con un sacco di patate o altri prodotti, anziché con i soldi.

Siccome nei dintorni non c’erano scuole superiori e dato che lei lavorava a turni, anche di notte, per garantire alle figlie una miglior educazione dopo la scuola elementare decise di mandarle in collegio a Lindau, un’isola sul Lago di Costanza.

Mia mamma lavorò sempre in amministrazione aziendale e come mediatrice e mia zia si laureò in Economia e Commercio.

Nel 1978, a mia zia Gabriella venne proposta una posizione di lavoro come contabile per un’azienda farmaceutica di Milano. Quando dette la notizia del trasferimento a sua mamma, lei si mise a piangere e disse: «Ma no la finiss mai…». Era addolorata dal continuo migrare della famiglia tra Italia e Germania, sempre avanti e indrio…

Facendo l’albero genealogico della mia famiglia, ho trovato che dal 1800 in poi altri miei antenati sono andati in America, Argentina, Francia, Belgio, Svizzera, Germania.

NOTA: La prima parte della storia è disponibile QUI.