Mattmark. Sdegno e amarezza

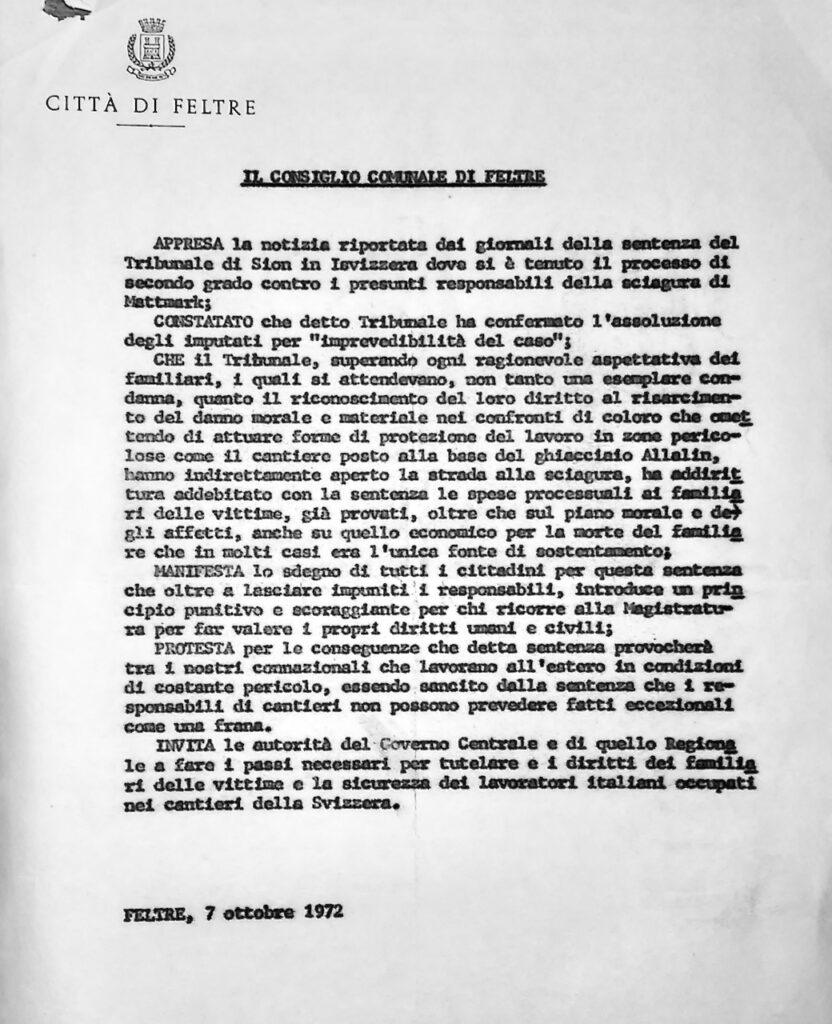

Così si pronunciò il Consiglio Comunale di Feltre dopo la sentenza emessa al processo di appello per la tragedia di Mattmark:

«Il Consiglio comunale di Feltre appresa la notizia riportata dai giornali della sentenza del Tribunale di Sion in Isvizzera dove si è tenuto il processo di secondo grado contro i presunti responsabili della sciagura di Mattmark;

constatato che detto Tribunale ha confermato l’assoluzione degli imputati per “imprevedibilità del caso”;

che il Tribunale, superando ogni ragionevole aspettativa dei familiari, i quali si attendevano, non tanto una esemplare condanna, quanto il riconoscimento del loro diritto al risarcimento del danno morale e materiale nei confronti di coloro che omettendo di attuare forme di protezione del lavoro in zone pericolose come il cantiere posto alla base del ghiacciaio Allalin, hanno indirettamente aperto la strada alla sciagura, ha addirittura addebitato con la sentenza le spese processuali ai familiari delle vittime, già provati, oltre che sul piano morale e degli affetti, anche su quello economico per la morte del familiare che in molti casi era l’unica fonte di sostentamento;

manifesta lo sdegno di tutti i cittadini per questa sentenza che oltre a lasciare impuniti i responsabili, introduce un principio punitivo e scoraggiante per chi ricorre alla Magistratura per far valere i propri diritti umani e civili;

protesta per le conseguenze che detta sentenza provocherà tra i nostri connazionali che lavorano all’estero in condizioni di costante pericolo, essendo sancito dalla sentenza che i responsabili di cantieri non possono prevedere fatti eccezionali come una frana.

Invita le autorità del Governo Centrale e di quello Regionale a fare i passi necessari per tutelare e i diritti dei familiari delle vittime e la sicurezza dei lavoratori italiani occupati nei cantieri della Svizzera.

Feltre, 7 ottobre 1972».

Fonte: Archivio di Stato di Belluno, Prefettura di Belluno, fascicolo: “Sciagura di Mattmark. Assistenza ai familiari delle vittime”.

Clicca QUI per leggere il precedente articolo sul processo di appello.