I quattro di Zermatt

La storia dell’emigrazione italiana è purtroppo anche storia di tragedie sul lavoro. Famosa quella di Marcinelle, o quella di Mattmark, con quest’ultima che ha coinvolto pesantemente la provincia di Belluno. Anche il nostro territorio, infatti, segnato nei decenni da un massiccio flusso di partenze, ha visto tanti suoi figli perdere la vita all’estero. Un episodio poco noto e quasi dimenticato è quello avvenuto a Zermatt, nel Canton Vallese, il 14 maggio del 1963. Quel giorno, sorpresi dai fumi di monossido di carbonio, persero la vita quattro bellunesi, tutti molto giovani. Il più vecchio, infatti, aveva ventisei anni.

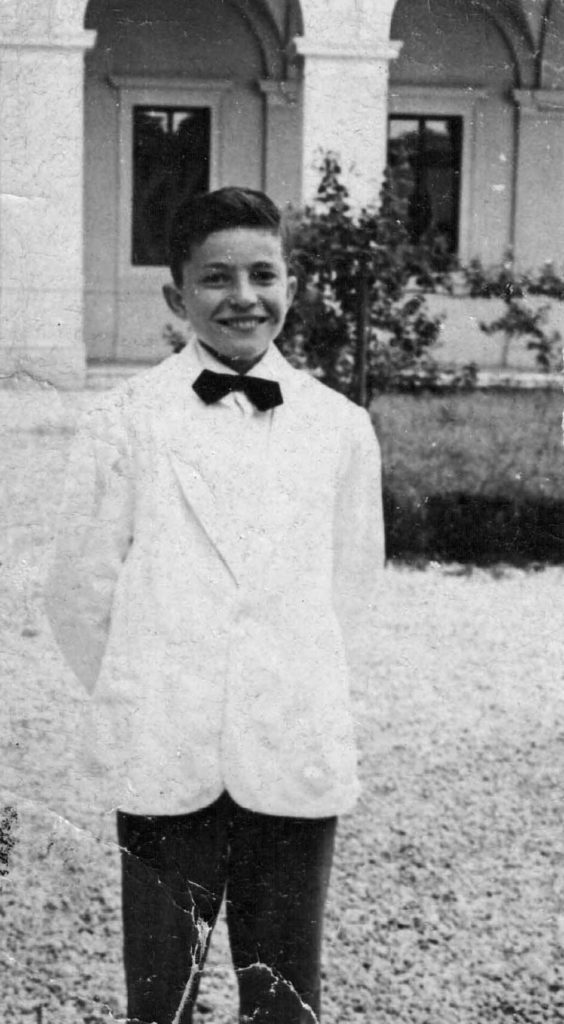

A riportare alla luce quell’indicente sono i fratelli Alberto e Mario Uliana, originari di Visome e anch’essi emigrati in terra elvetica, dove Mario – socio della Famiglia Bellunese di Lugano – ancora risiede. Nel cantiere teatro del sinistro, fino a un mese prima c’era anche lui, appena diciassettenne. Lì Mario e Alberto persero il fratello Alcide, morto da eroe nel tentativo di salvare i suoi compagni di lavoro. Fu proprio Alcide a consigliare a Mario di lasciare quel posto e a trovargliene uno a Zurigo. Alberto, invece, era occupato a St. Moritz, nei Grigioni. Nei Grigioni (a Ilanz) c’era anche il quarto fratello, Gino, mancato a Visome nel 1996.

«Io ero ancora minorenne – testimonia Mario tornando con la mente a quell’epoca – e mio fratello era il mio tutore. Era stato lui a firmare i documenti per farmi entrare in Svizzera e sempre lui mi aveva suggerito di cercare impiego da un’altra parte».

Non si sa se Alcide avesse intuito i pericoli che un ragazzo poteva correre lavorando in quel posto. Fatto sta che il 14 maggio avvenne la tragedia. È ancora Mario a raccontare: «Stavano costruendo una galleria di rimonta per una condotta che portava l’acqua dalla diga della Grande Dixance alle turbine di una centrale elettrica sotterranea. La squadra di mio fratello, composta da sette persone, faceva il turno di notte». Giunto sul posto, il gruppo si accorse che le cose non andavano come al solito, ma non ci dette particolare peso.

«C’era una colonna che bloccava il materiale delle esplosioni e un sistema di ventilazione che faceva fuoriuscire il fumo – spiegano Alberto e Mario -. Salendo, non videro il fumo, ma pensarono che la sciolta precedente avesse caricato di più e completato la foratura. D’altra parte, mancavano pochi metri, tanto che nella mensa era già pronta la festa per il raggiungimento dell’obiettivo.

Così entrarono e appena i primi varcarono la porticina iniziarono a cadere a terra. Il materiale degli spari aveva bloccato il tubo di areazione e il gas era intrappolato dietro la barriera di protezione». Fu allora che Alcide, rimasto un po’ più indietro, tentò il tutto per tutto per salvare i suoi compagni e amici.

«Riuscì a tirarne fuori tre. Poi cadde anche lui. Quando i superstiti ripresero conoscenza e allertarono i soccorsi era ormai troppo tardi. Alcide lo trovarono metà dentro e metà fuori». Gli altri a perdere la vita furono Sergio Bianchet, Giancarlo Cesa e Luigi Da Rold. I sopravvissuti, grazie ad Alcide, furono Angelo De Pellegrin, Giuseppe Borghetti e Bruno Gherardi, come riportato dai quotidiani svizzeri dell’epoca.

«Non dimenticherò mai il funerale – spiega ancora Mario – era il 18 maggio, il giorno del mio compleanno». Di lì a qualche mese la provincia di Belluno sarebbe stata funestata da un’altra sciagura, quella del Vajont. E poi ancora dal disastro di Mattmark. Ancora vittime. Ancora uomini caduti mentre svolgevano, lontano da casa, il proprio mestiere.

Immagini gentilmente concesse da Alberto Uliana