Vado via per sette mesi

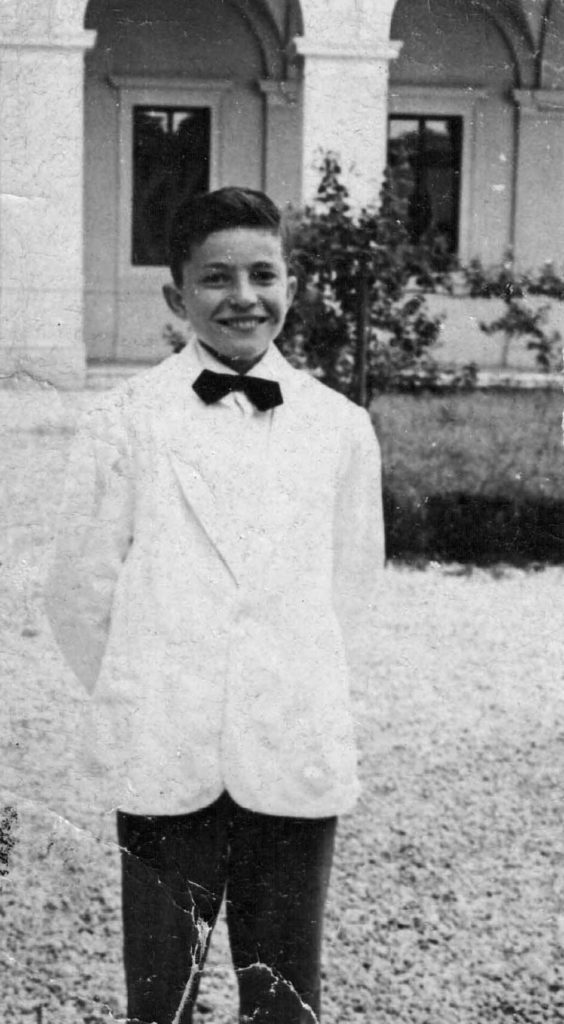

Mi chiamo Luigi Antole, sono nato il 25 aprile 1925 a Farra d’Alpago. La mia avventura iniziò una sera del lontano 1949, quando arrivò a casa mia una signora da Puos chiedendomi se volessi andare in Svizzera a fare il contadino al posto di suo genero. Dopo averci riflettuto un po’, accettai. I primi di aprile mi arrivò il contratto di lavoro, mia madre mi preparò quel poco da vestire che avevo. Ero d’accordo con i miei genitori di andare via, qui non c’era lavoro.

Il 18 aprile del ’49 mio padre mi accompagnò alla stazione dell’Alpago con la mia valigia di cartone sopra la bicicletta. Giunsi a Venezia, poi a Milano, passai la Svizzera fino ad arrivare a Domodossola. Dopo la visita salii su un treno diretto a Lucerna. Una volta lì presi un altro treno e andai a Rotkreuz per poi salire su un altro treno ancora. Circa a metà strada c’era la piccola stazione di Meierskappel, là scesi, ma era già tarda sera. Dalla stazione arrivai al paese che era quasi buio. Per la strada non passava nessuno, non sapevo cosa fare.

Avevo la pancia vuota, avevo mangiato solo tre panini in due giorni.

Mentre camminavo potevo percepire una musica distante, così decisi di dirigermi verso il luogo da cui proveniva. Giunsi davanti a un ristorante, entrai, c’erano quattro persone che giocavano a carte (lo ricordo bene) e, per mia fortuna, uno di loro parlava italiano. Mi invitarono a sedermi e tirai fuori il mio contratto di lavoro sul quale era riportato il numero di telefono della famiglia di contadini dalla quale sarei dovuto andare a lavorare. Quegli uomini chiamarono il contadino avvisandolo che ero proprio lì in quel ristorante. Mi offrirono anche un bicchiere di birra, avevo la pancia vuota, avevo mangiato solo tre panini in due giorni. Dopo circa tre quarti d’ora arrivò il padrone con una donna, anche lei originaria di Puos. Salutai tutti e andai.

La mattina dopo, finita la colazione, andai nei campi a lavorare. Il mio compito era prolungare dei tubi per concimare il prato. Avevo previsto di rimanere lì per circa sette mesi. Sapevo che la vita da contadino era dura, ma avevo pensato: «Non mi ammazzeranno mica in sette mesi!». Invece continuai a lavorare in quel luogo per cinque anni. Alla fine del 1954, decisi di andare a passare il Natale da mia sorella, che aveva trovato lavoro in una filatura di cotone nel Canton Zurigo, a Wetzikon. Poi tornai in Italia. Nel frattempo, mia sorella aveva chiesto alla sua ditta se potessero essere utili un paio di braccia in più, così il 12 di marzo partii per la filatura.

Il giorno dopo mi presentai al capo e iniziai subito a lavorare. La mia mansione era quella di sfilacciare in una prima fase il cotone nel reparto delle carde. Continuai a lavorare in quella ditta per undici anni. In quel periodo abitavo in una vecchia casa, il mio vicino era un contadino che aveva una grande campagna e vari animali da stalla. Lo vedevo solitamente nel cambio turno, sempre ad arare, smussare, piantare… era solo, ma ben attrezzato. Una sera, tornando a casa, cominciò a piovere a dirotto e suo padre, che era molto anziano, stava cercando invano di coprire con un telo il carro di fieno, così andai ad aiutarlo. La mattina seguente il figlio mi ringraziò per quanto avevo fatto. Iniziammo così a stringere un rapporto sempre più stretto.

Quest’uomo aveva una sorella che lavorava in una tipografia in qualità di segretaria del direttore. In quel periodo stavo cercando un lavoro che mi potesse far guadagnare qualche soldo in più, dato che nel 1964 mia moglie Evelina (ci eravamo sposati nel ’57 e nel ’58 era nato il nostro primo figlio, Claudio) aveva avuto il secondo figlio, Stefano. La ragazza riuscì a farmi avere un incontro con il direttore per vedere se avevo le carte in regola per essere assunto. Alcuni giorni dopo il colloquio, la segretaria si presentò a casa mia per mostrarmi la paga mensile che mi sarebbe stata corrisposta se avessi accettato: la differenza con il lavoro precedente era di novanta franchi al mese, così accettai. Salutai tutti i miei ex-colleghi e, passati tre mesi, iniziai a lavorare alla tipografia, era il 9 agosto del ’65.

Mi mancavano pochi mesi per raggiungere i venticinque anni di lavoro in quella ditta. Una volta arrivato al traguardo, avrei avuto diritto a un ventino d’oro.

Mi diedi sempre da fare, occupandomi un po’ di tutto. I nuovi colleghi mi volevano bene, c’era grande rispetto reciproco. Inizialmente aggiustavo macchinari, poi, man mano, cominciai a imparare le diverse tecniche e guadagnai posizioni fino a ottenere l’incarico di sviluppare dalla pellicola delle fotografie sull’alluminio. Ricordo che il secondo anno sostituii per tre settimane il portinaio, un incarico di grande fiducia nei miei confronti da parte del direttore. Mi svegliavo alle tre del mattino per accendere i macchinari, alle cinque azionavo altri motori, poi distribuivo la posta ai vari uffici, alle sei e trenta andavo a casa a fare colazione e alle sette ero al lavoro per iniziare la mia giornata. Alla sera tornavo per chiudere le porte. Mi mancavano pochi mesi per raggiungere i venticinque anni di lavoro in quella ditta. Una volta arrivato al traguardo, avrei avuto diritto a un ventino d’oro (venti franchi svizzeri d’oro) e a una doppia paga mensile. Ormai, però, io e mia moglie avevamo già deciso di tornare in Italia.

L’ultimo giorno in tipografia, il 30 aprile, salutai calorosamente tutti i colleghi. Avevo portato da mangiare e da bere. Ero un po’ dispiaciuto di abbandonare quel lavoro. Parlai un’ultima volta con il direttore, che mi fece tanti auguri, mi strinse la mano e mi porse una lettera, dicendomi: «Questa mettila in tasca e non farla vedere a nessuno». Una volta arrivato a casa, la aprii e… cosa c’era dentro? Il ventino d’oro e il mensile. Mi erano stati dati per la mia grande generosità in tutti quegli anni. Quando c’era qualcosa da fare, io ero sempre disponibile.

Il 30 aprile feci venire un camion da Vittorio Veneto, caricai tutto il mobilio per portarlo in Italia. Ora sono trent’anni che sono qui, in pensione. Ero partito da ragazzo per fare sette mesi in Svizzera, invece ci sono rimasto quarantun anni. Ah, racconto un’ultima cosa che fa sorridere: quando nel ’90 lasciai la tipografia per venire in Italia, su proposta del direttore mi abbonai a un quotidiano e da trent’anni a questa parte, tutti i giorni, continua ad arrivarmi senza che io debba pagare un solo centesimo!

Si ringraziano Bruno De March e Angelo Caneve per aver raccolto la storia.