Sono anch’io un emigrante?

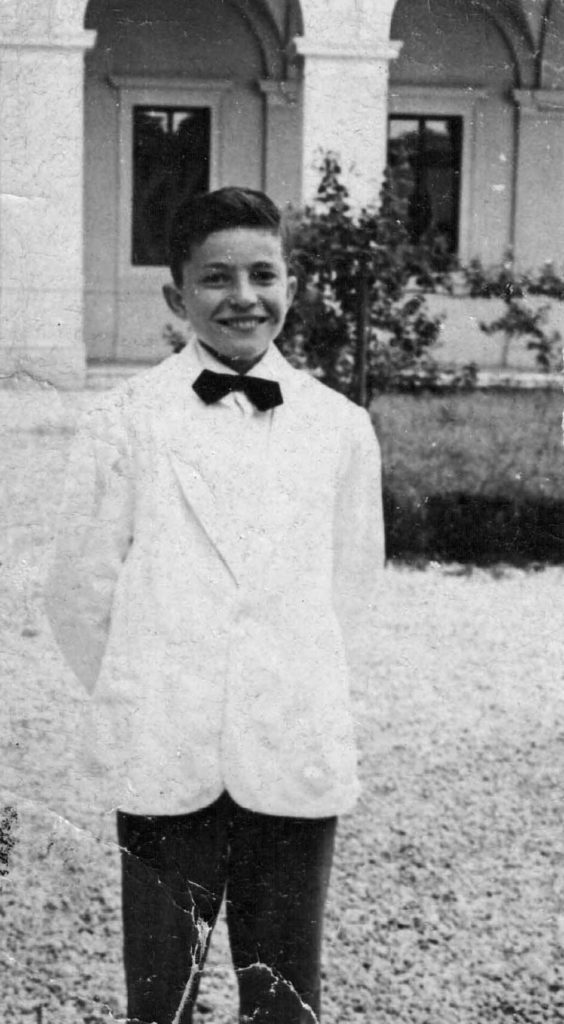

A primavera del 1952, con la fine della quinta classe elementare, si era conclusa quella che amo definire la mia “carriera accademica”. I primi due inverni a seguire, 1952-53 e 1953-54, frequentai un corso teoricopratico per muratori. Solo la parte teorica, tenuta da un geometra nostro paesano. In ogni caso, a dodici anni e mezzo avevo in mano un diploma di muratore.

Proprio nel giorno dell’esame finale incontrai il nostro parroco di allora, don Ernesto Ampezzan, che mi chiese se fossi disposto ad andare a Roma a lavorare nel Seminario Romano Maggiore. Sapevo di cosa si trattava perché alcuni compaesani e amici miei ci erano già stati e mi avevano informato sul tipo di lavoro, nonché sulle condizioni economiche: trecento lire al mese. Così, con la benedizione dei miei, visto che c’era bisogno e sarei stato una bocca in meno da sfamare, feci le valigie per la capitale. Mia madre venne con me fino a Belluno, acquistò il biglietto per il viaggio e aspettammo la partenza. Caso volle che quell’anno il raduno degli Alpini in congedo si tenesse proprio a Roma e così chiedemmo se era possibile viaggiare con la tradotta degli Alpini, il che mi avrebbe evitato di cambiare treno nel bel mezzo della notte. Il permesso mi venne accordato ed ecco che il 18 marzo 1954, alle ore 20:00, ci fu la partenza.

Ebbi anche l’onore di servire il cardinale Angelo Giuseppe Roncalli, più tardi Sua Santità Papa Giovanni XXIII.

Arrivammo a Roma dopo circa dodici, tredici ore, allo scalo merci di San Lorenzo perché la Stazione Termini era nuovissima e un treno carico di ex Alpini avrebbe forse creato qualche… difficoltà.

Dopo varie peripezie, con l’aiuto di due dei miei “compagni di viaggio”, arrivai a destinazione e ci rimasi per più di due anni, fino al luglio del 1956. Il mio lavoro consisteva nel fare le pulizie di tutto il seminario. C’erano allora un centinaio di seminaristi, mentre noi eravamo una squadra di ragazzi più o meno della mia età, tutti della provincia di Belluno, in gran parte agordini e zoldani. Un ulteriore nostro ruolo era quello di camerieri. Ai pasti avevamo l’incarico di servire a tavola i seminaristi e i superiori. Non di rado capitavano ospiti di riguardo, come vescovi o cardinali ex alunni del seminario. Tra questi ebbi anche l’onore di servire il cardinale Angelo Giuseppe Roncalli, più tardi Sua Santità Papa Giovanni XXIII.

Nella primavera del 1957 mi capitò l’occasione di trasferirmi a Bolzano, dove uno zio aveva una piccola impresa di pittura. Iniziai allora da apprendista la mia vera carriera. Rimasi a Bolzano per i tre anni dell’apprendistato e per un quarto da operaio, mentre nell’inverno del 1960-61 un mio paesano che da anni lavorava in Svizzera mi chiese se non avessi interesse a espatriare. Era pittore anche lui e visto che stava per cambiare ditta, dal suo vecchio capo si sarebbe liberato un posto. Fu così che a marzo del 1961 arrivai per la prima volta a Herisau, nel Canton Appenzell, dove mi trattenni per otto stagioni, fino al 1968.

e due colleghi di lavoro.

A metà degli anni Sessanta a Herisau venne fondata una delle prime Famiglie Bellunesi, grazie al signor Giacomo Ponte di Lamon e ad altri collaboratori. Anch’io fui tra i soci della prima ora ed ebbi in consegna il gagliardetto della Famiglia, che portai in corteo ai raduni in varie località della Svizzera, tra San Gallo, Sciaffusa, Lugano e così via. Nel 1968 la mia famiglia al completo si trasferì a Bolzano, dove già lavoravano mio padre e due sorelle, e così decisi anch’io di rientrare dopo quasi sedici anni.

Nell’anno scolastico 1969-70 frequentai a Bolzano le scuole medie serali. Grazie al diploma di licenza media – e a una discreta conoscenza della lingua tedesca acquisita negli anni in Svizzera – qualche tempo dopo ebbi la possibilità di entrare alle dipendenze dell’amministrazione provinciale di Bolzano in qualità di assistente ai servizi agrari. Vi rimasi per quasi vent’anni, fino al pensionamento. Nel frattempo mi sposai (nel 1974), ebbi due figlie e ora ho anche due nipoti. Fino al suo scioglimento, fui socio della Famiglia Bellunese dell’Alto Adige.

Anche se non ho visto né l’Australia né le Americhe, sessantasette anni li ho passati fuori dalla provincia di Belluno…

Dopo il pensionamento, per un po’ ripresi la vecchia carriera dell’imbianchino, ma da un paio d’anni mi dedico solo alla famiglia: moglie, figlie e nipotini. Un po’ mi vergogno ad autodefinirmi emigrante. Ma in fondo, anche se non ho visto né l’Australia né le Americhe, sessantasette anni li ho passati fuori dalla provincia di Belluno, e continuo a farlo. Con ciò penso di potermi dire “migrante” anch’io.

Isidoro Nardi