Diciassette morti

«“Io e il Bonetti siamo entrati in galleria da Stabiascio poco prima di mezzanotte. Il Bonetti era venuto a chiamarmi dicendo che avevano telefonato da Locarno per dire che in tre non erano usciti da Robiei. Il Bonetti mi ha anche detto che gli era stato chiesto se avevamo delle maschere antigas. “Come mai?”, gli ho chiesto, ma non mi ha saputo rispondere. Insomma siamo entrati.

Quando siamo arrivati a 600, 650 metri dall’imbocco, ho visto il Bonetti cadermi davanti. Nel mentre sono caduto anch’io. Ci siamo rialzati e siamo caduti diverse volte, fino a che sono svenuto. Mi sono svegliato dopo un’ora, più o meno, ho cercato la lampada del casco, l’ho accesa e mi sono guardato in giro. Così ho visto il Bonetti in terra, lì vicino. L’ho tirato verso di me e mi sono accorto che era morto.

Ero disorientato e non capivo più bene dove mi trovavo. Poi, per fortuna, ho pensato di guardare da che parte scorreva l’acqua nella rigòla. In quel primo tratto di galleria tornava ancora verso Stabiascio. Ho anche guardato verso l’interno della galleria di Cruina e ho visto un faro acceso, era quello del trenino con su i nove che erano già morti. L’unica cosa che potevo fare era strisciare verso l’uscita seguendo la direzione dell’acqua e tenendo la testa sopra la rigòla per avere un po’ di ossigeno. Sono arrivato fuori e ho dato l’allarme”.

Avevo registrato il ricordo di Angelo Da Dalto venticinque anni fa, per scriverne su un giornale locale, quando ne erano già trascorsi altrettanti da quello che era successo, nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 1966, in una galleria dei cantieri idroelettrici tra l’alta Valmaggia e la Val Bedretto, nel Canton Ticino.

Non posso dire di ricordare bene quella voce; non quanto i silenzi che si allargavano tra una frase e l’altra. Quelli sì, li ricordo bene. Come passi nel vuoto, nel buio. Fino all’ultimo, col quale ci eravamo salutati.

Era stato l’unico a uscirne vivo quella notte. Diciassette altri erano morti, uccisi dal gas che ristagnava in galleria. Tutte morti evitabili, se solo…».

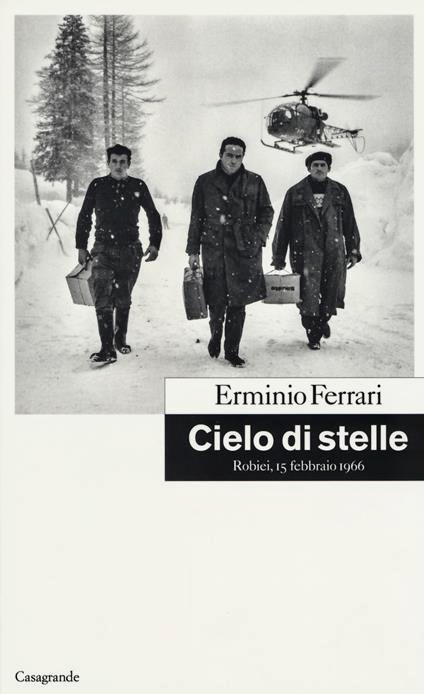

Sono pagine tratte da Cielo di stelle. Robiei, 15 febbraio 1966, di Erminio Ferrari (Edizioni Casagrande). Un’opera che raccoglie voci e memorie – dei minatori attivi all’epoca sul cantiere, dei dipendenti dell’Ofima (Officine Idroelettriche della Maggia), committente dell’opera, dei pompieri che intervennero sul posto, delle vedove, delle orfane – su una tragedia avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 1966.

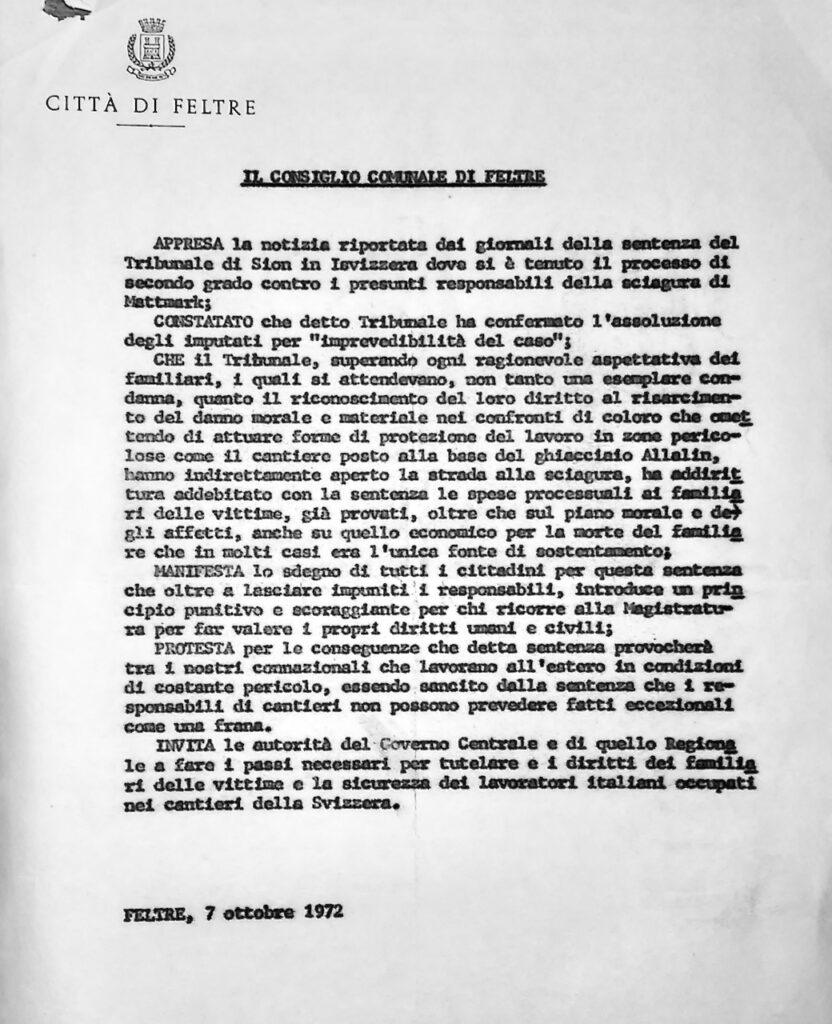

Mentre sono in corso i lavori nella galleria d’adduzione dell’impianto idroelettrico tra la valle Bedretto e la val Bavona, nell’alto Canton Ticino, quindici operai italiani e due pompieri di Locarno muoiono uccisi dai gas tossici che ristagnano nel cunicolo. È l’incidente sul lavoro più grave mai avvenuto nella Svizzera italiana, uno dei molti entrati nella storia della nostra emigrazione.

Questi i nomi delle vittime:

Enrico Barilani (1947)

Antonio Bilabini (1935)

Piero Bonetti (1935)

Giancarlo Butti (1942)

Domenico Caputo (1931)

Valerio Chenet (1914)

Angelo Casanova (1921)

Giovanni Domenighini (1941)

Aldo Falconi (1934)

Bruno Lazzarotto (1929)

Silvio Maglia (1935)

Luigi Nordera (1937)

Giovanni Pasinetti (1938)

Luigi Ranza (1926)

Gianfranco Rima (1941)

Renato Roncoroni (1928)

Elpidio Vettori (1942).